間伐材出荷の推移と今後の展望

令和5年度(2023年度)のきこりプロジェクト、間伐材出荷の総量は215トンとなりました。従来、500トンとしてきた年間設定は今年350トン。目標には85トンほど及びませんでした。

出荷は晩秋から冬期に集中しますが、今年度は積雪こそ少なかったものの、雨天が多かったことが影響しました。中長期的には、プロジェクト開始から12年がたち、会員の高齢化が大きく進んだことも大きな要因です。初年度17名だった会員数は今年で78名と、順調に増えています。一方、その中で実際に出荷した人の数は、2015年の31人をピークに今年は11人にまで低下しました。

そんな中でも毎年同じように出荷を続けておられる方、新しく始められた方、来年度は出せるという方と、人それぞれです。

プロジェクトでは、一人ひとりのための支援、従来からの仕組みは変わらず進めてまいります。その上で、会員・出荷の裾野をひろげていくことを長期的視野にたって、進めようとしています。

とりわけ新しく始められる方、若い世代に引き継ぎたい方、間伐に限らずひろく山を活かしていきたい方などなど、これまで行き届かなかったところに手を入れることも手掛けます。

次年度の出荷目標は300トンですが、目安であり重視しない方針です。またボランティア的な関わり、子供の遊び場・自然体験の場・林業教育の場など、多種多様な山の利用へ向けて試験的な試みもしていきます。この春からの一年、またよろしくお願いいたします。

チェーンソー研修から次へ向かう流れをつくるために

チェーンソー研修は本年度も基礎・伐木の2コースで春秋2回開催し、冬には実践研修として伐木・集材2コースを開催しました。

ここ数年来、若い世代や女性の参加者が増え、奥出雲地域の山林管理を担っていく「きこり」の裾野拡大と世代間継承へ向けて、よい流れができつつあります。一方で、チェーンソーには、さわるのもはじめてというゼロベースの参加者も増え、研修を数回受けたくらいでは、実践の手前にすらたどり着けないという事態もあらわになってきました。ここでいう実践は間伐に限らず、かげ切り(雑木が主でもあり、スギヒノキより難易度が相当高いですが)、庭木の整理なども含む、チェーンソーを使って実際に施業することです。木を切り倒せたとしても、動かせずその場に放置したままということもあります。

下の図をご覧ください。きこりプロジェクトは多くのメニューを持ちながら、実はチェーンソー研修の「人気」に対して、他は「ぱっとしない」状態です。

初心者にとっては山林踏査・集材のことはイメージすら持てないでしょうから、参加しづらいのも事実。ただ、それらを踏まえると、基礎研修そのものの効果もぐんとあがるはずです。

プロジェクトでは、図の下の方にも小さく記したように全体を体験体得してもらうことと、必要性のPRを進めたいと考えています。またそれは経験者にもプラスになるはず。

メニューが有機的につながるように、それが見えるように、というのが目標です。

受け口の基本を踏まえての、斜め切り・下切りについて

最初に、一番下にあげた本を読んでもらうのが一番です。と、お断りしたうえで、簡単にふれます。

❶ 受け口の斜め切りと下切り、どちらが先か?

研修の参加者からこの❶の質問がありました。 答えとしては「どちらでもよい」けど「一長一短あるので、使い分ける」です。下の図もあわせてご覧ください。

❷ そもそも1回で決まらない

1回ずつの斜め切りと下切りで所定の受け口ができることはまずありません。相当なベテランでもそう。どちらを先にした方がよい受け口となるか、です。

❸ 斜め切りを先にするメリット

ⅰ.伐倒方向を決めやすい。

ⅱ.下切りとの会合線を確認しやすく、切り終わりを目視しやすい。つまり、あわせやすい。

❹下切りを先にするメリット

ⅰ.水平を確定しやすい。水平切りが苦手な人、水平を決めにくい場所などで有効。

ⅱ. 伐採点を低くしやすい。先に決まるわけなので。

❺ 斜め切り先行の例をひとつ

ⅰ.ガイドバーを伐倒方向直角にあわせ、幹にあてる。(下写真②)

ⅱ.チェーンソーを30°〜45°に傾け切り始める。ある程度切り込んだらストップ。この時、手元側が深く先端側が浅い状態。

ⅲ.ガイドバーをきっちり水平に構え、斜め切りの深い側のやや下を目処として。下切りを開始。

ⅳ.斜め切りでできた切れ目(鋸道)をのぞきながら、その延長上に下切線が来るところまで切る。

ⅴ.斜め切りを切り足して、下切りの線と切り結ぶ。

ⅵ.伐倒方向と合っているかを確かめる。(下写真③)

ⅶ.修正をかけながら、会合線をきれいに仕上げる。

――といったところです。

写真で振り返る今年度のあれこれ

●令和5年度の活動を写真で振り返ってみました。大事なところは、写真に撮れない、目に見えないものではありましょうが、忙しい合間の一時にでも、眺めてもらえれば幸いです。

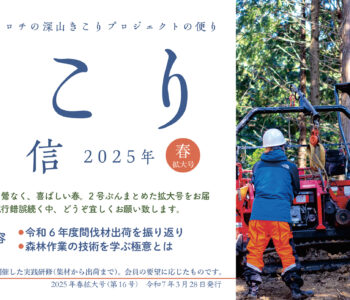

▲2月の実践研修は冬には珍しく、雪のない晴れた日となりました。場所は八川の会員さんの山になります。ここは今年度敷設した作業道です。伐倒した木材の集材を行う作業の一コマですが、一度、材を麓におろした後再びあがっていきます。3人の前方に小さく林内作業車が見えます。

▲チェーンソー研修は年2回、春秋開催ですが、こちらは7月開催の基礎コースでの目立て実践。最初の難関でもありますが、できるようになると楽しさも増します。目立てとはいいますが、研ぎといったほうがわかりやすいかもしれません。きこり通信11号でも採り上げました。

写真下はやすりの持ち方の基本。忘れないように、もう一度よーくみて、間違っていたら修正しておきましょう。

▲こちら上の2枚は7月のチェーンソー研修でも伐木コースの様子になります。

▲子ども版きこりプロジェクトで仁多中学校1年生がチャレンジした林業体験。伐倒、枝払い、玉切り、集材、積込みとこなしました。上のふたこまは集材班、下のコマは積み込み班の様子です。

▼8月27日の山林講習会の様子。はじめての試みとして、山の多面的活用に向けてワークショップ形式を取り入れながらの講習としました。内容ダイジェストはきこり通信13号でも。

実際に会員に配布されるもののPDF版は上のボタンからダウンロードできます。ご自由にプリントしてもご覧いただけます。